Prima di approfondire

ulteriormente il pensiero di Ėjzenštejn,

vorrei soffermarmi sulla teoria del montaggio proibito proposta da

André Bazin nel manuale “Che cos'è il cinema” in

particolare nel capitolo nominato “Montaggio Proibito”.

La riflessione di Bazin

parte dalla mesa a confronto di due film per bambini. Il primo è

“Une fée pas comme les autres” di Jean Tourane e

il secondo “Le Ballon Rouge”

di Albert Lamorisse. Tramite l'analisi di queste due pellicole

vuole dimostrare come l'intervento del montaggio non sia sempre

necessario, ma anzi, rischi di compromettere la narrativa filmica.

Nel film di Tourane,

il montaggio è artificio necessario alla narrazione. L'obiettivo è

quello di antropomorfizzare gli animali inquadrati e i loro

comportamenti, al fine di renderli attori protagonisti della storia

raccontata per immagini. Secondo Bazin il montaggio è il

perno ontologico del film tanto che “l'azione apparente e il

senso che le si presta non sono praticamente mai preesistiti al film,

nemmeno sotto la forma parcellare dei frammenti di scena che

costituiscono tradizionalmente le inquadrature”. Così come con

“l'effetto Kulešov”,

è il montaggio (o il pubblico attraverso esso?) a costruire un senso

narrativo. Inoltre è importante che non accada veramente il gesto in

sé, ma sia creato solo a posteriori dalla sequenza di inquadrature.

Se i cani fossero stati ammaestrati in tal modo da saper eseguire

determinate prodezze tipiche delle azioni umane, l'attenzione si

sarebbe spostata dalla storia alla straordinarietà del gesto in sé.

.

Nel film di Lamorisse il

montaggio assume un ruolo ben diverso. Scopo del film è

zoomorfizzare un palloncino affinché segua il suo “padrone” come

un cane. La dose di finzione è la stessa, ma lo scarto per Bazin è

netto: questo film non deve nulla al montaggio. L'illusione deve

trovare conferma nella realtà oltre che nel cinema. Per il critico

“il fatto è che appunto, al montaggio, il palloncino magico

esisterebbe solo sullo schermo, mentre quello di Lamorisse ci rimanda

alla realtà.”

La specificità del

cinema si palesa non più nel montaggio, che anzi appiattirebbe la

narrazione ad un qualsiasi altro tipo di testo, ma nella validità

dell'immagine in sé. Le parole di Bazin sono molto chiare:

Eppure la

stessa storia, per quanto ben filmata, potrebbe avere sullo schermo

non più realtà del libro, e questo nell'ipotesi in cui Lamorisse

avesse preso il partito di ricorrere alle illusioni del montaggio (o

eventualmente del trasparente). Il film diventerebbe allora una

narrazione attraverso l'immagine (così come il racconto lo sarebbe

attraverso la parola) invece di essere ciò che è, cioè

l'immagine di un racconto o

anche, se si vuole, un documentario immaginario

Ci affacciamo dunque sul

tema centrale della riflessione di Bazin: l'immaginazione del cinema

ha necessariamente bisogno della sua dose di realtà. La finzione

vive nel suo rimando al reale.

Ciò che

importa è solo che si possa dire allo stesso tempo, che la materia

prima del film è autentica e che, tuttavia, << è cinema >>.

Allora lo schermo riproduce il flusso e il riflusso della nostra

immaginazione che si nutre della realtà alla quale progetta di

sostituirsi, la favola nasce dall'esperienza che essa trascende.

|

| Crin-Blanc è un altro cortometraggio di Lamorisse preso in esame da Bazin in queste pagine. |

La situazione è

paradossale: il cinema per essere tale deve essere reale, ma allo

stesso tempo consapevole di essere finzione. Il trucco sarà pure

invisibile, ma sarà pur sempre cinema. Perché tra i tanti

“escamotage” a disposizione del cinema, solo il montaggio rischia

di invalidare il rimando a ciò che deve trascendere e mantenere allo

stesso tempo? Punto fondamentale è che per Bazin la realtà deve

essere preservata nel “semplice rispetto fotografico dell'unità

dello spazio”. In questo il critico si dimostra parecchio

radicale: “per esempio, non è consentito al regista di aggirare

col campo-controcampo la difficoltà di far vedere due aspetti

simultanei di un'azione”.

Addirittura arriva ad

enunciare una legge estetica “Quando l'essenziale di un

avvenimento dipende da una presenza simultanea di due o più fattori

dell'azione, il montaggio è proibito”.

Bazin,

però, si preoccupa subito di smussare l'intransigenza di questa

legge, proponendo la sua applicazione in base a una distinzione dei

generi e dello stile. Il montaggio è dunque utilizzabile, ma non nei

casi in cui la sua applicazione “trasformerebbe

la realtà nella sua semplice rappresentazione immaginaria

(attraverso la rottura dell'unità spaziale dell'avvenimento ndr.)”

Se non tanto nella sua

applicazione, la teoria di Bazin è sicuramente affascinante e degna

di considerazione. Sicuramente può, e deve essere ripensata,

alla luce del cinema moderno. Citando di nuovo Bazin:

Se il cinema

comico ha trionfato prima di Griffith e del montaggio è

perché la maggior parte delle gag dipendevano da una comicità dello

spazio, dalla relazione dell'uomo con gli oggetti e col mondo

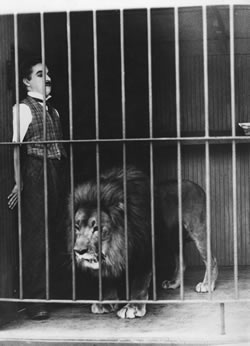

esterno. Chaplin, nel Circo, è effettivamente nella

gabbia del leone ed entrambi sono chiusi insieme nella cornice dello

schermo.

Al giorno d'oggi, con la

sparizione del set e degli attori stessi (si pensi al mediocre, ma

pertinente in questo caso, “Avatar”

o all'ottimo “Gravity”)

si può ancora parlare di unità spaziale dell'avvenimento? La

corniche dello schermo può essere ancora in grado di racchiudere

dentro di sé lo spazio dell'immaginario reale?

|

| Ripensare il Classico |

Nessun commento:

Posta un commento